2024年10月11日~10月12日営業職男性

- ※所属部署は研修時のものです。

高品質ワインを可能とする技術とこだわり

研修の初めに、ぶどうの丘からの景観を見下ろしながら、地区ごとの品種や味わいの特徴について説明していただきました。大きな日川を挟んで手前に位置する勝沼地区と菱山地区は急斜面であり、山を抜けてくる冷たい風が吹き込むため、味わいの深いぶどうが作られます。特に、シャトー勝沼でも人気のブランド「鳥居平」は、かなり急な土地で作られていることがわかりました。

昼食後は、本社内の地下セラーを見学しました。ここでは、一般の方が数十年前のシャトー勝沼ワインを保管しています。セラー内には温度調節機能はありませんが、ワイン管理に適したひんやりとした空気が流れ、中にはコルクが朽ちて中身のないものもあり、長い歴史を感じることができました。

セラー内の様子

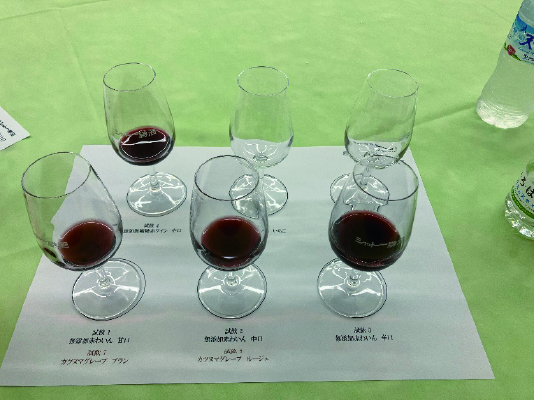

その後はテイスティングを行いながら、シャトー勝沼の中でも特に人気のブランド、①無添加ワイン、②カツヌマグレープ、そして9月に新発売された③果実酒工房fruuについての知識を深めていきました。

① シャトー勝沼といえば「無添加ワイン」

私自身、無添加とは「酸化防止剤を入れていない=健康的・ぶどう本来の味わい」という程度の乏しい認識でした。酸化防止剤(亜硫酸塩)は主に、製造過程でのブドウ果汁や製品自体の酸化を防ぎ、香味の劣化を防止する目的で使用されます。しかし、シャトー勝沼では微生物抑制処理や清澄化を行うことで劣化を防ぎ、酸化防止剤を使わずにぶどう本来の味わいを活かした「無添加ワイン」を製造しています。

また、「無添加無補糖ワイン」では、無添加ワインと酵母や発酵期間を使い分けることで、糖を加えないワインを実現しています。テイスティングでは、両商品の甘口、中口、辛口を飲み比べながら、製造方法やブレンドによる特徴の違いを感じました。

② カツヌマグレープ

ノンアルコールワインである「カツヌマグレープ」は、特許製法で抽出した緑茶成分を使用し、甘みを抑えつつ赤ワインの苦味や渋みを再現しています。また、白ワインでは若もぎブドウや甲州ブドウの果汁を使用し、風味を再現しています。

どちらも、シャトー勝沼ならではの技術と経験を活かして、唯一無二の味と商品を作っていると感じました。

③ 新商品「果実酒工房fruu」

発表後の拡売について改めて説明を受け、私自身の得意先からの反応やそれに対する施策を提案し、今後の商談イメージを固めることができました。終始、日酒販側からは質問や現場の声、バイヤーの反応が共有され、ディスカッションが進みました。

テイスティング

テイスティング

2日目は午前中からぶどうの収穫を行いました。シャトー勝沼は地面に近い高さに並ぶ垣根栽培ではなく、棚栽培で果実の位置が頭上にあるため、地中からの不要な成分に影響されず育ちます。また、実際に勝沼地区の畑に立ってみると、ぶどうの丘から見るよりも一層傾斜を感じました。

果実はかなりの重みがあり、食用ぶどうとほとんど変わらないくらい甘かったです。この先、温度が低くなるにつれてぶどうがストレスを感じ、タンニンが増えて渋みが増すとのことです。品質向上のため、病気にかかって黒くなった実を慎重に取り除きながら収穫を行い、計200ケース、約2トンものぶどうを収穫しました。収穫作業を通じて、一つ一つ手摘みで丁寧に収穫することでぶどうの酸化を防ぎ、実の選定を行い、シャトー勝沼ブランドの高品質ワインを実現している作り手の想いを感じることができました。

収穫した葡萄

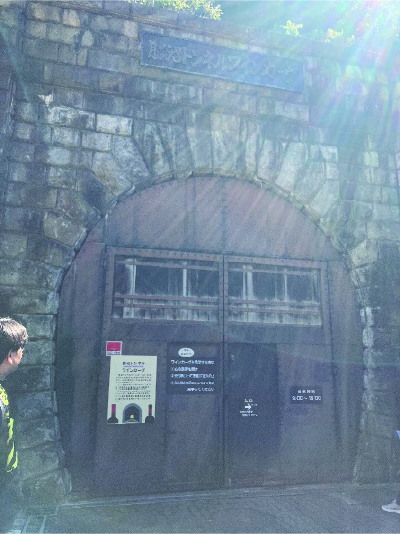

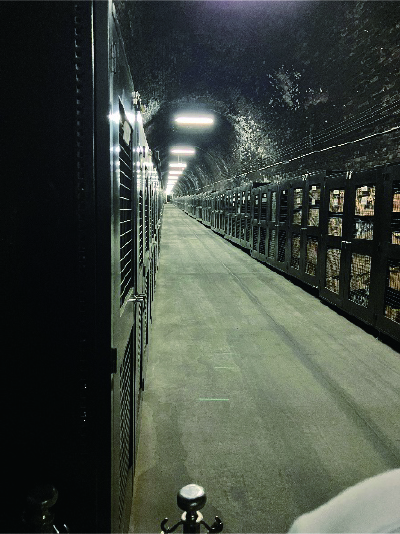

収穫を終えた後、勝沼ぶどう郷駅に移動し、現在は使われていない鉄道トンネルを利用して作られた「トンネルカーヴ」を見学しました。ワインカーヴの全長は1,100mにおよび、温度は6℃~12℃、湿度は45%~65%に保たれ、ワイン造りに最適な環境で約100万本の保管が可能です。1日目の地下セラーとは異なり、シャトー勝沼以外のワインも保管可能で、側面一帯にワインが並んでいました。

トンネルカーヴ内の様子

2日間の醸造研修を終え、消費者のニーズに沿った商品から、シャトー勝沼にしかできない製造方法、高品質を実現する農家や作り手のこだわりを感じました。シャトー勝沼は、健康志向に求められる「無添加ワイン」や若年層をターゲットとする新ワイン「果実酒工房fruu」など、ニーズの変化にいち早く対応できる点が大きな強みであると実感しました。特に無添加や無糖など自然志向にシフトしているライフスタイルの中で、無添加×高品質を届けるシャトー勝沼の商品をより一層拡売していくための貴重な経験となりました。